Japan

サイト内の現在位置

光衛星間通信システム「LUCAS」が切り開く

新たな宇宙利用の可能性

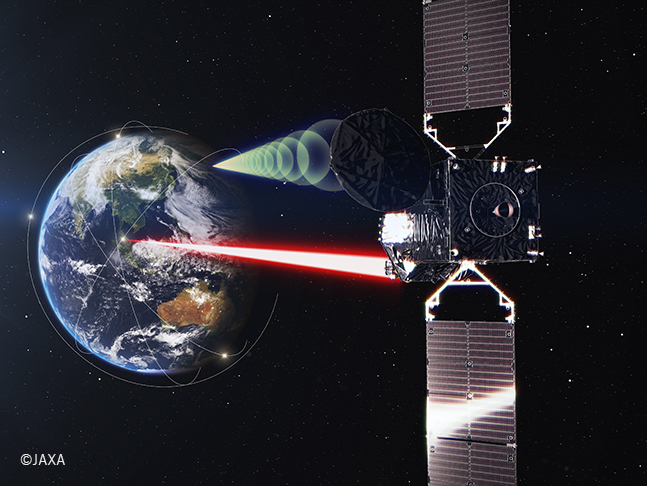

地球観測衛星とデータ中継衛星を光通信によって結び、大容量データの収集とスピーディな伝送を目指す光衛星間通信システム「LUCAS」。従来の電波を使った通信との違いや、そこで使われている技術、そしてこのシステムがもたらす社会的価値について、LUCASプロジェクトのNECサイドのリーダーであった三好弘晃に話を聞きました。

「光衛星間通信システム」とは何か

──JAXAが進めてきた光衛星間通信システム「LUCAS」のプロジェクトについて、概要をご説明いただけますか。

NEC 航空宇宙・防衛ソリューション事業部門

主席スペースICTエバンジェリスト

三好 私たちが日常的に利用しているインターネットには光ファイバー網が使われています。この光通信を、人工衛星間のデータのやり取りに活用しようというのが光衛星間通信システムです。これまでの衛星間通信には電波が使われていました。光通信は電波通信に対して、主に3つの優位点があります。1つは大容量のデータが送れる点です。無線周波数には信号の帯域があり、どのくらいの情報を送れるかはその周波数とほぼ比例します。現在普及が進んでいる5G通信システムは28GHzくらいですが、光無線通信の周波数はその100倍から1000倍もあります。そのぶん、大容量の情報の伝送が可能になります。

2つめの優位点は、ライセンスフリーである点です。電波の場合は限られた周波数帯を多くのプレーヤーがシェアすることになるので、帯域ごとの利用ライセンスが必要になります。それに対して、光無線通信の周波数帯域は、ほかの利用者と干渉し合うことがほぼありません。したがって、活用に際して許認可の必要がなく、無尽蔵に近い周波数帯域を確保することができます。

3つめは、秘匿性の高さです。光衛星間通信でデータをやり取りする衛星間の距離はおよそ4万㎞あります。この距離で電波を飛ばすと、ビームの直径は60㎞くらいまで広がります。一方、光通信のビームの直径は600m程度と非常に細いため、第三者が傍受するのは極めて難しくなります。

──それらのメリットをいかしたシステムが、LUCASということですね。

三好 そのとおりです。LUCASは、高度数百㎞くらいの低高度を回る地球観測衛星と、約3万6000㎞の高度に位置する光データ中継衛星を光通信によって結ぶシステム、さらにそれを地上からコントロールするシステムの総称です。光データ中継衛星は、日本上空を常に飛行している静止衛星で、これはすでに2020年11月に打ち上げられています。今後NECがつくった光通信機器が搭載された地球観測衛星が打ち上げられることで、LUCASはいよいよ稼働のフェーズに入ります。

宇宙空間でデータを中継することの意味とは

──これまでの光衛星間通信システム開発の歩みについてご説明ください。

三好 世界初の衛星間光通信実験が行われたのは2005年です。実験には日本からはJAXAとNEC、欧州からはESA(欧州宇宙機関)とドイツの民間企業が参加しました。この実験では、波長1μm(マイクロメートル)のレーザー光を使っています。

その後欧州では、主に公共部門が主導して、安全保障や気候変動対策分野での光衛星間通信活用への取り組みを進めてきました。通信に活用している波長は実験と同じ1μmです。この波長のビームにはパワーがあって、長距離を到達させることができる一方で、宇宙事業でしか使われていないため、機器の開発などにコストがかかるというデメリットがあります。

これに対して米国では、民間企業主体での開発を進めるために、地上の光ファイバー通信で広く使われている1.5μmの波長を使った光衛星間通信の開発を進めています。しかし、この波長のビームは1μmのビームと比べてパワーが小さいので、パワーを上げるための光通信機器の開発が必要になります。

LUCASで使われるのは1.5μmのビームです。NECはこれまで、この波長のビームでの通信を成功させるための機器開発に取り組んできました。LUCASが成功すれば、標準的な規格での光衛星間通信が実現し、この分野の商用化への道が大きく開かれることになります。

──LUCASが成功することによって、どのようなことができるようになるのでしょうか。

三好 地球観測衛星が集めたデータを光通信によって光データ中継衛星に送り、そこからさらに地球に送るというのがLUCASの運用構想です。この運用がもたらすメリットは大きく2つあります。

1つめのメリットは、地球観測衛星が観測できるデータ量が飛躍的に増えることです。地球観測衛星が取得できるデータ量は主に衛星から地上にダウンリンクできる量で縛られており、その原因は通信時間にあります。これまで、観測衛星との通信には主に北極に設置したアンテナを利用していました。この場合、地上から観測衛星と通信ができるのは、衛星が北極上空を通過する時間に限られます。それがおよそ5分から6分、長くても10分くらいです。つまり、100分あたり最大でも10分程度しか衛星との通信ができなかったということです。しかし、中継衛星を使うことで、通信時間を最大で1回あたり40分くらいまで伸ばすことができます。これによって、観測できる情報量を増やすことが可能になるわけです。

2つ目は、観測の迅速性というメリットです。観測衛星は1日に15周ほど地球を回ります。一周に要する時間は100分ほどです。地上から観測衛星と直接やり取りをする場合は、地上にアンテナがある地点から衛星にデータ取得の指示を出し、そこから衛星が地球を一周してきたのちにそのデータを地上で受信することになります。したがって、そこに100分間の時間のロスが生まれることになります。一方、中継衛星があれば、データ取得の指示と観測データを地球観測衛星に対して即座にアクセスできます。中継衛星は日本上空に静止しているので、常に通信可能な状態にあります。

LUCASは通信速度の向上やアンテナの小型化といった点でも、従来の技術を大きく上回っています。これまでのJAXAのデータ中継技術衛星「こだま」の通信速度が240Mbps、アンテナ径が3.6mであったのに対し、LUCASの速度は1.8Gbpsと7倍以上になり、一方でアンテナ径は14cmと約30分の1にまで⼩型化されています。よりコンパクトな装備でより多くの情報をやりとりすることが可能になっているということです。

光衛星間通信の実現に至る3つのハードル

──LUCASにおいてNECが果たしている役割とはどのようなものですか。

三好 LUCASのプロジェクトマネジメントを担っているのはJAXAですが、光通信システムの設計、装置の開発、要素技術の検証などについてはNECがリーダー的な立場でプロジェクトに貢献してきました。とりわけ、システムのデザインと検証に関する貢献の度合いが大きかったと考えています。

システムは部品を組み合わせることで完成すると考えられがちですが、光衛星間通信システムはまったく新しい領域なので、どのような部品をどのように組み合わせればシステムが出来上がるかわからない状態から開発を始めなければなりませんでした。システム全体を設計し、それに合わせて部品の仕様を決め、組み合わせたのちに検証を行う──。その一連の作業を担ったのがNECです。

──その取り組みにおいて、とくに難しかったのはどのような点ですか。

三好 3つのポイントが挙げられます。まず、1.5μmという非力な波長を4万㎞先の中継衛星に届かせる技術の開発です。地球上の光ファイバーは海底ケーブルで世界中に張り巡らされていますが、おおむね100㎞ごとに中継機を設置して、そこで光のパワーを増幅させています。しかし、宇宙では衛星間にそのような中継点を設けることはできません。そこで、衛星内部で光のパワーを30倍から40倍に増幅させる必要があります。直径8μという細いファイバーを通してパワーを増幅させると、エネルギー密度が高くなって温度も上がるので、機器の安定的な稼働が非常に難しくなります。そのような条件下で光通信を実現させたところに、NECの技術力が発揮されています。

もう1つ、たいへん難しかったのは、ビームを捕捉追尾する技術の確立です。先ほど申し上げたように、光のビームの直径は600mほどで、しかもビームを発する側とそれを受ける側はいずれも宇宙空間をかなりのスピードで移動しています。4万㎞離れた2つの移動体の間を細いビームで確実につなぐこと。それもまた極めて高度な技術です。それを実現するために、コンピューター上でシステムを仮想的に再現するデジタルツインの技術を使って、繰り返しシミュレーションを行いました。

3つめが過酷な宇宙環境との戦いです。宇宙空間では太陽光が直接当たる場合の温度は約100~130度にまで上昇し、地球の影に隠れた場合の温度は約マイナス120度にまでと240℃くらい変わります。衛星内部の温度は熱制御機能もあるのでそこまでではないにしても、数十℃は変動します。レーザーを発射する機器の半導体は温度変化に対して非常に敏感で、温度が大きく変わるとレーザーの波長がずれてしまいます。したがって、波長を安定させるためには温度管理が必須になります。また、衛星が相対的に移動しているため、いわゆるドップラーシフトによっても波長がずれます。救急車のサイレンの音が移動によって変化するのと同じ現象です。そのような波長のずれを微妙にコントロールして補正する技術。これを確立するのもたいへん高いハードルであったと言えます。

──そのような難しい技術開発に成功した要因をお聞かせください。

三好 NECは「海底から宇宙まで」というキャッチフレーズを掲げ、これまでさまざまな領域で技術開発に取り組んできました。光通信の技術1つをとっても、地上や海底などそれぞれの環境に適合する技術を新たに開発して通信網を支えてきました。その長年の経験の蓄積が宇宙における光通信にも活かされています。優れた要素技術をクイックに開発することができる企業はたくさんありますし、私たちもいろいろな場面で協業させていただいています。しかし、新しい領域全体をトータルに支える技術力とそれを担う人材力という点で、NECを上回る企業は決して多くはないと思います。

光衛星間通信が災害危機管理の精度を高める

──LUCASの活用によって解決する社会課題にはどのようなものがあると考えられますか。

三好 さまざまな可能性がありますが、とくに大きいのは災害危機管理の領域であると考えています。光衛星間通信によって大量のデータの取得と伝送が実現することで、データの収集と分析が進み、災害の予知や予防の精度を上げることができるようになると考えられます。平時からたくさんのデータを集め、分析やシミュレーションを行うことで、災害の傾向などを明らかにし、災害発生時の被害を最小限にとどめる。そんな活用法が期待されます。また、光衛星間通信システムを活用すればデータのやり取りが非常に迅速にできるようになるので、万が一の災害発生時のスピーディな情報収集が可能になります。

──最後に、これからの宇宙開発や宇宙利用ビジネスにかける思いをお聞かせください。

三好 欧米の宇宙開発の取り組みを手本にして、そこから新しい価値を生み出していく。それがかつての日本の宇宙開発のスタイルでした。しかし、日本の宇宙開発技術はすでに欧米に追いつき、分野によっては欧米を超えています。技術開発のトップランナーになるということは、その技術を使って社会をどう改善していくかについて考える責任を負うということでもあります。これから私たちはそのような責任を果たしていかなければならないと思います。

一方、日本人のマインドはまだまだチャレンジングになり切れていないようにも感じます。チャレンジには失敗がつきものですが、可能性があるなら失敗を恐れずにどんどん挑戦していくべきです。もちろん、それが無謀な挑戦にならないようにすることは必要です。新しい技術があるなら、それをどう使うのが社会にとって有用なのかを広く議論したうえで、そこに大胆に投資していく。そのような投資先として宇宙には大きな可能性があるはずです。さまざまな立場の皆さんとの協業、共創を進めながら、宇宙という新しい領域に挑戦するマインドやカルチャーを日本に根づかせていきたい。そう考えています。

2024年8月22日