Japan

サイト内の現在位置を表示しています。

10Gbps伝送を実現する超大容量無線伝送技術

Vol.66 No.2 2014年2月 ICTシステムを高度化するSDN特集近年、無線モバイルバックホールに対する大容量化の要求が高まっており、10Gbps伝送の実現が大きな目標になっています。従来、この領域ではマイクロ波が使われてきましたが、マイクロ波での容量拡大は限界に達しており、更なる大容量化を実現するためには広帯域化が必須です。このため、広帯域が確保できるミリ波、特にE-Bandに対する期待が高まっています。本稿では、伝送容量拡大へのアプローチとともに、その要素技術であるLOS-MIMOについて説明し、本技術を適用した現在開発中のE-Band 10Gbps伝送装置について紹介します。

1. はじめに

基地局をつなぐネットワークであるモバイルバックホールにおいては、無線通信システムが大きな役割を果たしています。NECは、これらの無線通信システムをPASOLINKの名称で世界各国に納入しています。

この領域では、近年の急激な移動通信トラヒック需要の増加に伴い、大容量化が強く求められるようになっており、10Gbps伝送の実現が必要になっています。

本稿では、伝送容量拡大のアプローチとともに、現在開発中の10Gbps伝送を可能とするシステムに必要となる要素技術について紹介します。

2. 大容量化への課題

2.1 マイクロ波での大容量化

マイクロ波通信の領域(6GHz〜42GHz)では、1つのチャネルの帯域幅CS(Channel Separation)は数十MHzです。例えば、欧州規格では最大で56MHzとなっています。変調方式としては、多値QAM(Quadrature Amplitude Modulation)が使用されており、近年のデジタル信号処理とデバイス技術の向上によって、2048QAMという超多値変調方式までが実用化されています。56MHzのCSに2048QAMを適用すると、ほぼ500Mbpsの伝送容量が得られます。

更に、同一周波数で垂直(V)と水平(H)の2つの偏波に独立な信号を乗せて伝送する偏波多重により、伝送容量を2倍にできます。偏波間の相互干渉を除去するXPIC(Cross Polarization Interference Canceller)を実装することにより、所要CNR(Carrier to Noise Power Ratio)の高い超多値変調方式に対しても、この偏波多重を適用することが可能です。56MHz CS、2048QAMに偏波多重を適用すると、ほぼ1Gbpsの伝送容量を得ることができます。

しかし、変調多値数は既に合理的なコストで実現可能な限界に達しているため、今後使用可能となる112MHz CSを想定しても、マイクロ波の領域では2Gbpsが限界であり、10Gbpsを実現する手段はありません。

シャノンの示す伝送容量の公式によれば、伝送容量の拡大に対し、変調多値数の増加は対数でしか効果がありませんが、帯域幅の拡大は直接結びつきます。よって、更なる容量拡大を達成するためには、より広い帯域幅が使える高い周波数帯を使うことが必須となります。

2.2 ミリ波の状況

ここでは、60GHz以上をミリ波と呼ぶことにします。

近年、ミリ波の領域で通信システムへの使用が許可されている周波数帯として、V-Band(60GHz帯)とE-Band(70〜90GHz帯)が注目され、世界各地で使われ始めています。V-Bandは、50MHz CSを最小単位として、その整数倍のCSが設定可能です。E-Bandは更に広帯域で、全体で10GHz(片方向では5GHz)の帯域を持ち、250MHz CSを最小単位として2GHz CSまでを使うことができます。マイクロ波の数十倍の帯域幅が使用可能であることから、10Gbps程度は簡単に実現できるように思えますが、一方で弱点もあります。それは、雨や大気の吸収による減衰と広帯域化によるSNR(Signal to Noise Power Ratio)の低下です。このため、ミリ波では、信号の伝送距離や変調多値数に制約があります。

また、広帯域信号では、変復調回路の信号処理速度も高くなり、その実現の難易度は上がります。

これらの問題から、これまで実用化されてきたE-Bandの無線装置では、1GHz CSにアナログ回路で変復調器が構成できる低次変調方式を適用する仕様が一般的でした。この第一世代装置の伝送容量は1Gbps程度です。更なる大容量化を達成するためには、デジタル回路を使った多値QAMを適用することが必要です。このような状況から、2012年頃から多値QAMを適用した第二世代装置の開発が始まっており、250MHz CS、64QAMで1Gbps伝送が可能な装置が実用化されつつあります。

2.3 E-Bandでの大容量化

デジタル信号処理デバイスの能力と広帯域化によるSNRの低下を考慮すると、当面の帯域幅は500MHz CSとして考えるのが妥当です。これ以上の広帯域化は、周波数利用管理者の視点からも好ましくないと考えられます。

ここで、500MHz CSでの伝送容量について考えてみます。帯域制限のためのロールオフ率0.25を想定し、CSと変調速度fsの関係をfs=0.8CSとします。また、誤り訂正符号の冗長度などを考慮し、情報伝送を担うペイロードの比率を全体の90%とします。SNRの制約を考慮して、変調方式を256QAMまでとすると、最大伝送容量Cは、

C=500MHz・0.8・0.9・8bit=2,880Mbps

となります。これに偏波多重を組み合わせると5,760Mbpsになりますが、10Gbpsを実現するためには、更に容量を2倍に上げる手段が必要です。ここに、LOS-MIMO(Line of Sight-Multiple Input Multiple Output)の技術を適用します。

3. LOS-MIMO

3.1 LOS-MIMOの原理

モバイル通信の分野では、既にMIMOは一般的に使われている技術ですが、それは周囲に散乱電波伝搬環境が存在する見通し外(Non Line of Sight:NLOS)通信を前提としたものです。伝送容量はアンテナ数倍増加しますが、それは確率的なもので、時々刻々と変化する環境条件に応じて変動します。また、見通しがとれた場合、この伝送容量増加の効果は失われてしまいます。これまで、マイクロ波通信システムのようなLOS環境では、MIMOの伝送容量増大効果はないとされていましたが、見通し内であっても送受のアンテナの幾何学的な配置条件によって伝送容量増大が可能なことが知られるようになってきました1)。これを、LOSMIMOと呼びます。

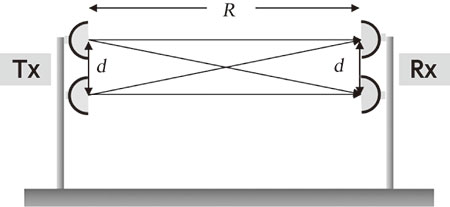

この原理について、簡単に説明します。図1は、アンテナを送受2面用いた2×2LOS-MIMOの全体の構成図です。

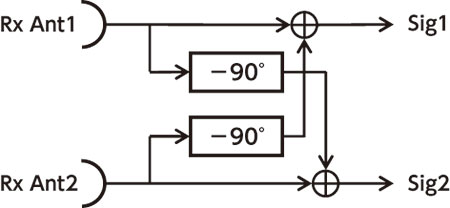

2つの送信アンテナからは、同一周波数で独立な信号を送信します。受信アンテナには、2つの送信アンテナからの信号が、ほぼ同じレベルで到達します。2つの信号が同レベルで加算された状態で受信されるため、通常であれば、どちらの信号も復調できません。しかし、アンテナ間隔dとリンク距離R、搬送波周波数fの3つの関係が次の条件を満足するとき、2つの送信アンテナから1つの受信アンテナに到達する2つの信号の経路長差が波長の1/4(90°相当)となって互いに直交し、図2に示す受信側の信号処理で独立な信号として分離することが可能になります(MKS単位系)。

この幾何学的な条件がある点が、反射波の存在を必要とするNLOS-MIMOとは大きく異なります。

3.2 LOS-MIMOの特徴と課題

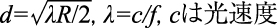

図3は、周波数とリンク距離による最適アンテナ間隔を示したものです。マイクロ波では、通常数kmから数十kmのリンク距離がとれますが、そのような条件ではアンテナ間隔は10mを超える非実用的なものとなります。一方、E-Bandでは、高い周波数での降雨減衰の影響から、リンク距離が元々1~2kmに制限されているため、アンテナ間隔は2m以下と実用的な範囲になります。

伝送容量の変動の点では、周囲の散乱環境を利用するものではないため、確定した伝送容量が得られます。ただし、単に幾何学的な条件のみでLOS-MIMOの成立条件を満足させようとすると、リンク距離とアンテナ間隔に㎜単位の精度が要求されます。通常の設置工事にそのような精度は期待できないうえ、風や振動によるアンテナ位置の変動は、容易にこの要求精度を超えてしまいます。よって、信号の直交性を維持するため、図2の移相器の適応制御は不可欠となります。

なお、実際の設置を想定すると、アンテナ間隔はできるだけ狭い方が好ましいのですが、間隔の短縮はSNRの低下、つまり伝送容量の低下を招きます。

3.3 偏波多重とLOS-MIMOの組み合わせ

伝送容量を2倍にするための技術としては、アンテナが一対で済む偏波多重+XPICの方が2×2LOS-MIMOより経済的です。したがって、LOS-MIMOは偏波多重を行ってなお容量を増やしたい場合にのみ使われる技術であると言うことができます。つまりLOS-MIMOを適用するシステムでは、偏波多重が行われていることが前提であって、偏波間干渉によるLOS-MIMOの特性劣化がなく、またLOS-MIMOの追加が偏波多重分離(干渉補償)の特性に悪影響を及ぼさないことが求められます。

これに対し、XPD(Cross Polarization Discrimination:交差偏波識別度)の変化が偏波間で同じであれば、偏波間干渉は空間分離回路の動作に影響を及ぼさず、その影響も受けないことを理論的に示すことができます。したがって、偏波間干渉補償はMIMOとは無関係に後段のXPICで実行可能となり、図2の空間分離回路出力に通常のXPIC付復調回路を実装すれば、LOS-MIMOと偏波多重の組み合わせに対応する受信機が構成できます。

3.4 システム特性

最後に、このLOS-MIMO+XPIC構成のシステム特性を示します2)。

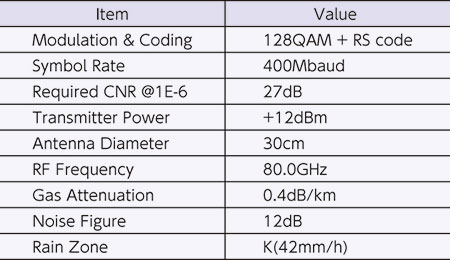

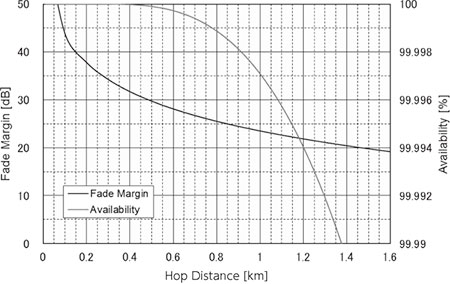

500MHz CSで10Gbpsを実現するためには、128QAMが最適の変調多値数となります。表に示す諸元によるリンク距離対RSL(Received Signal Level)マージンと稼働率のグラフを図4に示します。

表 E-Band LOS-MIMO10Gbps伝送装置諸元

直径30cmのアンテナでも、1km前後のリンク距離が確保できることが分かります。

4. むすび

以上、伝送容量拡大へのアプローチと、ミリ波、特にE-Bandにおける大容量無線通信システムの技術について紹介しました。

500MHz CSの使用で2.5Gbps、偏波多重の適用で5Gbps、更にLOS-MIMOの適用で10Gbpsが実現可能です。10Gbps伝送が実現できれば、今は光通信でしか対応できない領域、例えば、無線基地局のBBU(Base Band Unit)-RRH(Remote Radio Head)間通信(フロントホール)への適用も可能となります。

NECは、今後も世界の通信インフラの高度化に寄与する製品開発を行ってまいります。

参考文献

- 1)T. Maru, M. Kawai, E. Sasaki, and S. Yoshida,:Line-ofSight MIMO Transmission for Achieving High Capacity Fixed Point Microwave Radio Systems, Proc. WCNC2008,pp1137-1142, 2008.

- 2)D. Bojic, E. Sasaki, S. Nakamura, et al,:Advanced Wireless and Optical Technologies for Small-Cell Mobile Backhaul with Dynamic Soft-Defined Management, IEEE Communications Magazine, Vol.51, No.9, 2013.9

執筆者プロフィール

モバイルワイヤレスソリューション事業部

シニアエキスパート

クラウドシステム研究所

主任研究員