Japan

サイト内の現在位置

2年かけて新卒を“AI人材”にした結果 “積極的社内教育”に乗り出したダイキンが見た課題とその乗り越え方

企業にとって永遠の課題である人材育成。近年ここに大きなテーマが加わった。「AI」(人工知能)だ。

企業が発展していくために、目覚ましい進化を見せるAI技術を取り込まない手はない。問題なのは「どうやってAIを導入するか」だ。外部の企業と協業するにせよ、自社内にもAI人材は不可欠。だが、即戦力となるAI人材は引く手あまたで、高額の報酬を提示したとしても自社に引き入れるのは簡単なことではない。

「外部からの引き入れが難しいなら、自社内で育成しよう」──AI人材育成が近年のホットトピックとなっているのはこうした背景がある。しかし、今度は「社内にAI技術の知見がないのに、どうやって人材を育成するのか、育成にはどれほど時間がかかるのか」という問題が立ちはだかる。

この問題に先進的なアプローチを実践している企業の一社が、世界的な空調機器メーカーとして知られるダイキン工業だ。同社は2017年にAI人材育成プログラム「ダイキン情報技術大学」を立ち上げ、積極的なAI人材育成に乗り出した。同プログラムは部門から選出された既存社員向け講座としてスタート。2018年からは既存社員だけでなく、技術職採用の新入社員(年間100人)を2年間“情報技術大学配属”とし、NECが提供しているAI人材育成プログラム「 NECアカデミー for AI」とも連携しながら、コンピュータの基礎から専門的なデータサイエンスまでを学ばせるプログラムも始めた。一般的な研修の域を超え、まさに“大学”的な取り組みといえる。

NECアカデミー for AI」とも連携しながら、コンピュータの基礎から専門的なデータサイエンスまでを学ばせるプログラムも始めた。一般的な研修の域を超え、まさに“大学”的な取り組みといえる。

3期目を迎えた2020年現在では、1期生が“ダイキン情報技術大学卒”として現場に配属され始めた。この約2年間のAI人材育成を通して、同社は何を経験したのか。

同社は、NECのオンラインイベント「NEC iEXPO Digital 2020」で、 NECアカデミー for AIの孝忠大輔学長とともに「実践企業とともに考えるAI人材育成」というテーマで講演した。同イベントでダイキンが明かした事例を中心に、社内でAI人材を育成する際の課題やその乗り越え方、ひいてはAI人材育成の今後の方向性を探る。

NECアカデミー for AIの孝忠大輔学長とともに「実践企業とともに考えるAI人材育成」というテーマで講演した。同イベントでダイキンが明かした事例を中心に、社内でAI人材を育成する際の課題やその乗り越え方、ひいてはAI人材育成の今後の方向性を探る。

「課題解決型学習」で現場との意識差が浮き彫りに

ダイキン情報技術大学の2年間のカリキュラムはこうだ。1年目は大阪大学などから外部講師を招き、座学を中心に実践的なデータ活用技術を基礎から学ぶ。2年目には学んだ知識の応用として、営業、製造、サービス、研究開発など実際の現場に入り、「課題解決型学習」(PBL:Project-based Learning)に取り組む。

「泳ぎ方を学んでも実際に泳いでみなければ身につかないように、AI技術の現場への導入も、実際にやってみなければ学べない」。こう話すのは、同社テクノロジー・イノベーションセンターの都島良久副センター長だ。“受講生”のうちに現場との接し方を学んでから本格的な実務に当たってもらいたい考えで、カリキュラムの2年目は大半をPBLに割いている。

PBLでは1年間学んだ100人の新人AI人材が各現場に入り、課題を解決しようとするわけだが、必然的にさまざまな問題が発生する。特に新入社員だと現場のニーズを的確に把握できるとは限らず、現場のベテラン社員もAIで何を改善できるのか十分に理解を示しているとは限らないからだ。

新入社員はAI技術でこんなことができそうだと提案するが、現場のニーズに合わない。ニーズを見つけても分析に必要なデータセットがそもそもなく、それをそろえるところから始まる──などの壁に直面する。こうした課題をうまく解決できる新人もいれば、なかなかうまく解決できず悩みを抱える新人もいる。

都島副センター長は「『AIで』と考える前に、現場と緊密にコミュニケーションして何が必要とされているのか、AIに限らずどんな方法で解決できるのか柔軟に考えることを学んでほしい」と話す。

ともに学ぶことの強み AI活用の地盤固めに

「このような小さな“事例”をPBLのうちに蓄積していくことで、現場とのコミュニケーションの方法や、AIを実践的に活用するための心構えができていく。さらに、ともに学ぶ100人の同期という横のつながりでも情報共有されるのがダイキン情報技術大学の強みだ」。都島副センター長は、ダイキン情報技術大学が単に個々人のスキルアップだけでなく、同期のコミュニケーション強化にも有効だとする。

「入社後すぐに現場に配属されるのとは異なり、ともに学ぶ分、同期でのコミュニケーションも増え、つながりが強くなる。すると同期の誰が何を得意とするかもお互いに把握し、補完し合える。本格的な配属後も、この横のつながりが社内の課題解決に役立っていくと期待している」

AI活用の波はPBLを通じて周囲にも広がっていく。AI教育を受けた新人と接する中で、専門教育を受けていない現場の担当者も「AIやデジタル技術で何ができるのか」を考え、PBLで積極的に新人と意見を交わすようになりつつある。ダイキンはこうして、ある種“ボトムアップ”的にAI活用の地盤固めを進めている。

都島副センター長は「現場とAI人材が相互理解するための基盤を一緒に考えていきたい」として、今後も社内の幅広い層にAIリテラシーを浸透させていく考えを示した。

AI人材教育 必要なのは新人だけにあらず

ダイキンの例を見ても分かるように、AI技術を知らねばならないのはAI人材だけではない。 NECアカデミー for AIの孝忠学長は、「AI人材教育は今後、多くの企業にとって避けては通れない課題になる」と指摘する。

NECアカデミー for AIの孝忠学長は、「AI人材教育は今後、多くの企業にとって避けては通れない課題になる」と指摘する。

ダイキンのように企業内でもAI人材育成が進みつつあるが、さらに大きな追い風が吹きつつある。政府は2019年に「AI戦略 2019」を策定し、初等教育から高等教育、社会人教育までの全ての分野で数理・データサイエンス・AI活用を教育テーマに取り入れる方針を示した。特に大学・高専教育では文理の別を問わず年間50万人にAIリテラシー教育を施し、うち25万人には専門分野でのAI活用を学べる環境が用意される見通しだ。

つまり数年後には、年間50万人規模のAI人材が社会に輩出されることになる。彼らはAIを活用する基本的なリテラシーを備え、企業のAI活用を推し進めていくことになるだろう。

「一方で現在課題となりつつあるのは、マネジメント層や現場のベテランに対する AIリテラシー教育だ」と孝忠学長は指摘する。ただAIを使いこなせる人材を導入するだけでなく、実際の業務でどのように活用するかを現場やマネジメント層も考える必要があるのだ。

AIリテラシー教育だ」と孝忠学長は指摘する。ただAIを使いこなせる人材を導入するだけでなく、実際の業務でどのように活用するかを現場やマネジメント層も考える必要があるのだ。

ダイキンの都島副センター長もこの指摘に同意する。ダイキン情報技術大学でも、管理職、幹部向けのAIリテラシー教育にも力を入れていく方針だ。

AI時代の勝者になるにはまず育成から

ダイキンがAI人材教育に挑んでいるように、AI技術は企業の底力を高める有効なツールとなり得る。そしてAIの真の実力を発揮するためは、専門的な知見を持つ現場の発想も欠かせない。

一方、IT企業ではないユーザー企業では特に、AI人材教育を担うための人材もノウハウも自社内にはないケースがほとんどだろう。そこで頼りになるのはやはり、長年の実務を通してAIについて専門の知見を蓄積するパートナー企業の存在だ。

NECでは早くからAI技術を研究し、そのノウハウをAI人材教育プログラムとして企業向けに提供してきた。同社の「 NECアカデミー for AI」では、1日単位からの講座や、1年間の長期入学コースなど、幅広い育成プログラムを用意している。

NECアカデミー for AI」では、1日単位からの講座や、1年間の長期入学コースなど、幅広い育成プログラムを用意している。

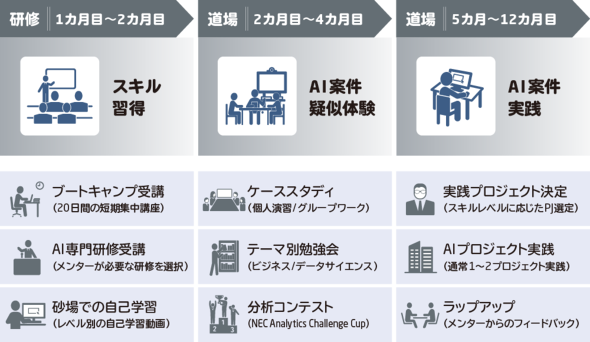

1年間の入学コースは経産省の「第四次産業革命スキル習得講座」にも認定されている。実践的なプロジェクト参画などを通じ、AIやデータ活用に必要なビジネスレベルのスキルを1年間で習得できるプログラム構成だ。

ダイキンも、ダイキン情報技術大学に加えてNECアカデミー for AIを柔軟に活用している。若手社員など、ダイキン情報技術大学の対象外となる社員のAI教育にNECアカデミー for AIを取り入れ始めている。

若手のAI人材としての即戦力化はどんどん推し進めていくべきだが、NECやダイキンが指摘するように、若手を取りまとめるマネジメント層のAIリテラシーも同時に進めていく必要がある。

若手からベテラン、幹部まで、社内の各層に多様なAI教育プログラムを展開し、この変化に備えた企業こそが“AI時代”の勝者となるだろう。

- 出典:ITmedia NEWS 2020年9月4日掲載記事

「2年かけて新卒を“AI人材”にした結果 “積極的社内教育”に乗り出したダイキンが見た課題とその乗り越え方」

( https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2009/02/news002.html)

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2009/02/news002.html)