Japan

サイト内の現在位置を表示しています。

自己構成型スマートサーフェス

Vol.75 No.1 2023年6月 オープンネットワーク技術特集 ~オープンかつグリーンな社会を支えるネットワーク技術と先進ソリューション~RIS(Reconfigurable Intelligent Surface)としても知られるスマートサーフェスは、将来の6GネットワークのKPI(重要業績評価指標)を達成するために、決定的な役割を果たすとみられています。この新たに登場した技術がもたらす画期的な優位性は、通信チャネルを制御できないブラックボックスととらえる従来のパラダイムを変えて伝搬環境を制御する能力に掛かっています。本稿では、入射波の反射角度を効率良く変更できる、NECのRISの設計を紹介します。また、展開されているモバイルネットワークを変更せず簡単かつシームレスに設置可能な自己構成型スマートサーフェスを導入することで、高速で複雑なチャネル制御が必要とされる状況を打開できます。

1. はじめに

絶え間ないネットワーク性能向上へのニーズは、古典的な通信パラダイムを超えて通信伝達効率を進化させる新たな手段の研究を促してきました。最近、伝搬環境を制御する革新的な技術が導入されました。それが、RIS(Reconfigurable Intelligent Surface、再構成可能なインテリジェントサーフェス)としても知られるスマートサーフェスです。スマートサーフェスは、環境中を伝わる電波の経路をインテリジェントに、制御可能で柔軟なやり方で変えられる可能性を高める技術です。これにより、前例のない通信性能に向けて、経路を最適化できる可能性が広がります。

この画期的な技術は、次世代の無線ネットワーク(Beyond 5G/6G)に巨大な新ビジネスのチャンスをもたらし、図1に示すように最先端のユースケースを実現する一方で、取り組むべき技術的な課題も多くあります。RISのパラダイムは、伝搬環境を変えて、争って通信する状態から最適な通信のための性能向上に積極的な貢献を果たす状態にします。これは、低コストかつあまり複雑ではない電子機器を装備したサーフェスを使用するだけで実現可能です。RIS技術は通常、受動的な電子回路、すなわち電力増幅を行わない平面的な構造のことを指します。そして、RIS技術は従来の無線送受信機と連携して最適化することにより、対応領域や周波数利用効率、エネルギー効率といった面で無線通信を大幅に向上させると予想されています。

既存のRIS試作機は、調整可能な応答機能を持ち電磁的に励起された個別の素子を組み合わせて構成され、反射性または透過性のある表面をしています。具体的には、反射性のある表面はEM(電磁)ミラーとして機能し、入射波は特定の放射特性と偏波特性を持って所望の方向に反射されます。この方向は通常変則的であり、つまり幾何光学の法則からは逸脱することがあります。一方、透過型RISはレンズまたは周波数選択性のある表面として機能し、入射フィールドを(フィルタリング、ビーム分割、偏波変換によって)操作したり、あるいは位相シフトしたり、入射平面波の屈折を制御するため再放射したりします。

RISはEM波の高度な操作を実現できる大きな可能性を秘めていますが、文献で証明されているのは、主として電子ビームの操作やマルチビーム散乱などの単純な機能にとどまっています。最近になってようやく最小限の無線周波数チェーンの受信機能や最小限の電力増幅器を装備したRISが導入され、こうした機能や装備により、RIS側での感知(スタンドアロン動作に加えて、ネットワークのオーケストレーションを簡単に行える)や、反射増幅(倍数的に増加する深刻な経路損失に対処するため)が可能になってきています。このような状況のなか、NECは、半受動的なRISに感知機能を組み込んで HRIS(Hybrid Reconfigurable Intelligent Surface、ハイブリッド型再構成可能インテリジェントサーフェス)技術を実装した、自己構成型RISの設計を発表しました。

2. RISの設計

最初に、外部から制御される半受動的なRISの設計について述べます。ここでの主な目的は、受動的にビームフォーミングを行うことにあります。すなわち、エネルギーを消費するRFコンポーネントを採用するのではなく、入射するRF信号からのエネルギーを指定された方向に再調整します。

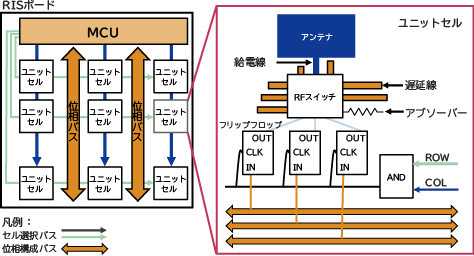

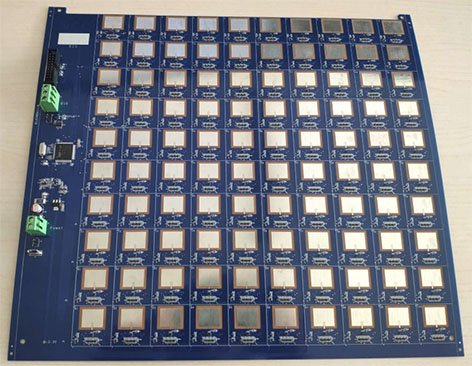

NECが設計した基板は、図2に示すように、2次元アレイに配置した10×10のユニットセルのグリッドで構成されます。ユニットセルは構成可能な位相シフトとともにRF信号を反射できる素子です。位相シフトは、外部コントローラからプログラム可能なMCU(マイクロコントローラユニット)を通して動的に構成されます。従来のRISの設計では、MCUから各ユニットセルへ専用回路で接続していることが特徴です。しかし、MCUは限定的な接続数しかサポートしません。これは、セルの最大数を制限し、その結果、達成できるビームフォーミングの利得を制限することになります。より拡張的な方法は、各セルを列/行セル選択バスと呼ばれる一対のバスで接続することにより実現できます。このバスは個別の回路の組のなかから、構成するユニットセルと所望の構成インデックスを伝える位相構成バスとを選択します。この方法により、設計の複雑さを大幅に削減できます。

フリップフロップD:各ユニットセルは、図2に示すように、ANDゲートを介して列と行の選択バスの両方に接続されています。MCUが特定の行と列を高電圧状態に設定すると、MCUは選択されたユニットセルの構成バスを作動させます。それに対してボード全体のなかで残りの全ゲートは低電圧状態(0V)を出力します。各セルには、フリップフロップDのセットが統合されています。このセットは、メモリに格納されている値を更新して送り出すためにANDゲートからの高電圧状態を立ち上がりエッジとして利用します。NECのRIS設計では、高空間分解能コードブックを作動させる3ビット位相変換器が実装されています。そのため、各セルは3つの1ビット位相構成バスと3つのフリップフロップを使用します。

RFスイッチ:3つのフリップフロップは、RFスイッチの構成ポートに接続されます。RFスイッチは入力ポートから受信したRF信号を、構成ポートの指示に従って、1つの出力ポートにリダイレクトするコンポーネントです。入力ポートは、媒介物とのやりとりを最終的に受け持つパッチアンテナと給電線を介して接続されます。各出力ポート(1つを除く)は、オープンエンドの遅延線を使用します。遅延線は、特定の遅延時間で入射信号を反射したり信号位相を転換したりするために、適切な長さに設計されています。

アブソーバー:RFスイッチの1つの出力ポートは、アブソーバーに接続されます。アブソーバーはインピーダンス整合のためのコンポーネントであり、入ってきた信号のエネルギーを反射するのではなく吸収します。これは吸収状態を作り出し、システムの制約に合わせてRISの反射面積を実質的に最適化することを可能にします。例えば、RISの構成を最適化する際に、異なる時間的制約にも柔軟に適応することができます。あるいは、エネルギーハーベスターを用いて、散逸エネルギーを再利用して低消費電力MCUへ給電し、自律稼働ボードにすることも可能です。

今回提案するRISの設計はモジュラー方式を採用しています。つまり、共通のバスを介して複数のボードを協調して動作させることが可能です。写真に示すように、各ボードのユニットセルの配置は、動作波長の半分の間隔となるように注意深く設計されています。こういったモジュラー方式のボードにより、セル間の距離に影響を及ぼすことなく、この構造体の物理的面積を増減させることが可能です。

3. 自己構成型のRIS

NECは、半受動的なスマートサーフェスに関して、これまで標準と考えられていたコンセプトのその先へ進んでいます。自己構成型コンセプトを利用して、前述したRISの設計から明確な制御線を除去しました。これにより、複雑な追加展開やケーブルの混乱を引き起こすことなく、新世代のRISを柔軟に設置することが可能になります。

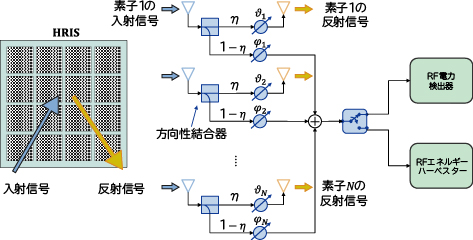

NECの自己構成型RIS設計は、ハイブリッドなメタアトムのアレイで構成されるHRISを視野に入れています。メタアトムは、入射信号の反射と吸収(電力の感知)を同時に行えます。今回検討した構成では、各ユニットセルはサンプリング導波管と連結されており、この導波管は入射EM波を吸収した(感知した)電力を下流のRFハードウェアに伝え、デジタル信号処理を可能にします。

通常のHRISで必要とされるハードウェアの複雑さとコストを減らすために、NECは、完全なRFチェーンは未搭載ながら、RF電力検出器のみを搭載しているHRISを提案します。図3に示すように、各ユニットセルで吸収された信号はRF合成器で足し合わされます。RF合成器は一塊の構成部品になっており、RISのRF回路のどこにでも簡単に実装することが可能です。得られた信号は、前述の電力検出器とつながるRFスイッチに送られます。RFスイッチは、RF電力を測定可能なDCまたは、サーミスタやダイオード検出器などで作られるような低周波信号に変換します。RF電力検出器は整流器または電圧増倍器を使用して、DC電圧の形で電磁場からエネルギーを抽出します。電圧増倍器は、コッククロフト・ウォルトン回路やディクソン回路1)といった複数の整流器を組み合わせ、出力されたDCの電圧増幅を行います。こういったコンポーネントを活用することにより、HRISの自己構成と自律的エネルギー充足の両方が機能するようにしています。

NECが今回検討したハードウェア構成において、反射信号と吸収信号はユニットセルによって適用される位相変換の影響を受けます。各信号は、それぞれに対応し個別に最適化された位相変換器バンクに送られ、HRISの信号反射特性と電力吸収特性を同時に制御できるようにします。ここで強調したいのは、回路がより複雑になるという代償を払ったとしても、各メタアトムに位相変換器を1つ追加導入することにより、独立型ではない位相変換器バンクの設計から始めても、独立した位相変換器バンクはただちに実現が可能であるということです。

4. 実験による評価

NECが設計した、外部から制御可能なRIS試作機の実験による評価は、以下のとおりです。

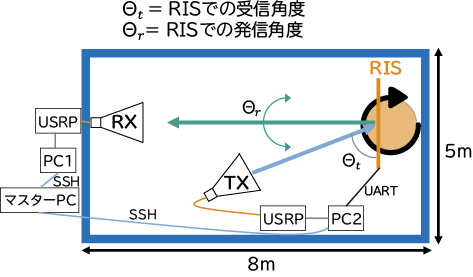

前述した10×10 RISボードの特性を、8m×5mの電波暗室を使って明らかにしました。ボードは、マスターPCから遠隔操作できる回転台に取り付けました。このPCは、RISのビームフォーミングのパラメータ設定にも使用しました。利得=13.5dBiのホーンアンテナに接続した2台のソフトウェア定義無線装置を使用して、記号の連続的なストリームのTX(送信)とRX(受信)を行いました。この記号のストリームは、帯域幅5MHz、3GPP LTE要件を満たすヌメロロジーを有し、OFDM QPSKで変調しています。また、TXの送信電力はサブキャリア当たり-30dBmで、RXでのRSRP(基準信号受信電力)をサンプリングしました。

図4に示したRIS-TX間の距離 (dRIX-TX)とRIS-RX間の距離 (dRIX-RX)は、それぞれ1.1m、6.3mです。RISの大きさが約30cm×30cmであり、動作周波数が5.3GHzであることを考慮すると、 dRIX-TXが遠方界のしきい値![]() よりも大きいことを保証するのは困難です。ここで、アレイの対角線の長さは0.43mです。しかし、この実験で設定したdRIX-TXは、近傍界の反応性しきい値

よりも大きいことを保証するのは困難です。ここで、アレイの対角線の長さは0.43mです。しかし、この実験で設定したdRIX-TXは、近傍界の反応性しきい値![]() よりも大きく、実験の目的を十分に満たします。テーブルの回転は方位角を決定し、TXの位置はθtを決定します。これに対してdRIX-TXとdRIX-RXの仰角は、それぞれ φt=33° and φr=-3°に固定します。

よりも大きく、実験の目的を十分に満たします。テーブルの回転は方位角を決定し、TXの位置はθtを決定します。これに対してdRIX-TXとdRIX-RXの仰角は、それぞれ φt=33° and φr=-3°に固定します。

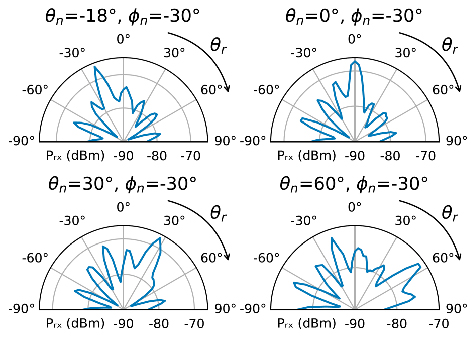

今回NECは、自作したRIS試作機の実験的検証を行いました。そこで得た代表的なRISの空間的特性を図5に示します。これを見ると、主ビームは意図した方向に向いていることがわかります。しかし、大きなステアリング角度を使用する場合、メインローブの利得が不利になることが認められます。全体として、意図した方向で受信できた電力は、-74dBm(ステアリング角度大)から-64dBm(角度小)の範囲に及びます。これにより、ノイズ下限に対して、-17dBから-27dBまでの優れたビームフォーミング利得を得られます。レーダのレンジ方程式2)を使用すれば、ピークRCS(レーダ反射断面積)は![]() と計算できます。

と計算できます。

参考文献

- 1)

- 2)Constantine A Balanis: Antenna theory: analysis and design, John wiley & sons, 2016

執筆者プロフィール

NEC Laboratories Europe

6G Networks

Principal Research Scientist

NEC Laboratories Europe

6G Networks

Research Associate

NEC Laboratories Europe

6G Networks

Research Scientist

NEC Laboratories Europe

Systems and Machine Learning

Senior Research Scientist

NEC Laboratories Europe

6G Networks

Principal Research Scientist

NEC Laboratories Europe

6G Networks

Manager

PDFで閲覧する

PDFで閲覧する L. G.Tran et al.: RF power harvesting: a review on designing methodologies and applications, Micro and Nano Systems Letters 5, Article number: 14, 2017

L. G.Tran et al.: RF power harvesting: a review on designing methodologies and applications, Micro and Nano Systems Letters 5, Article number: 14, 2017